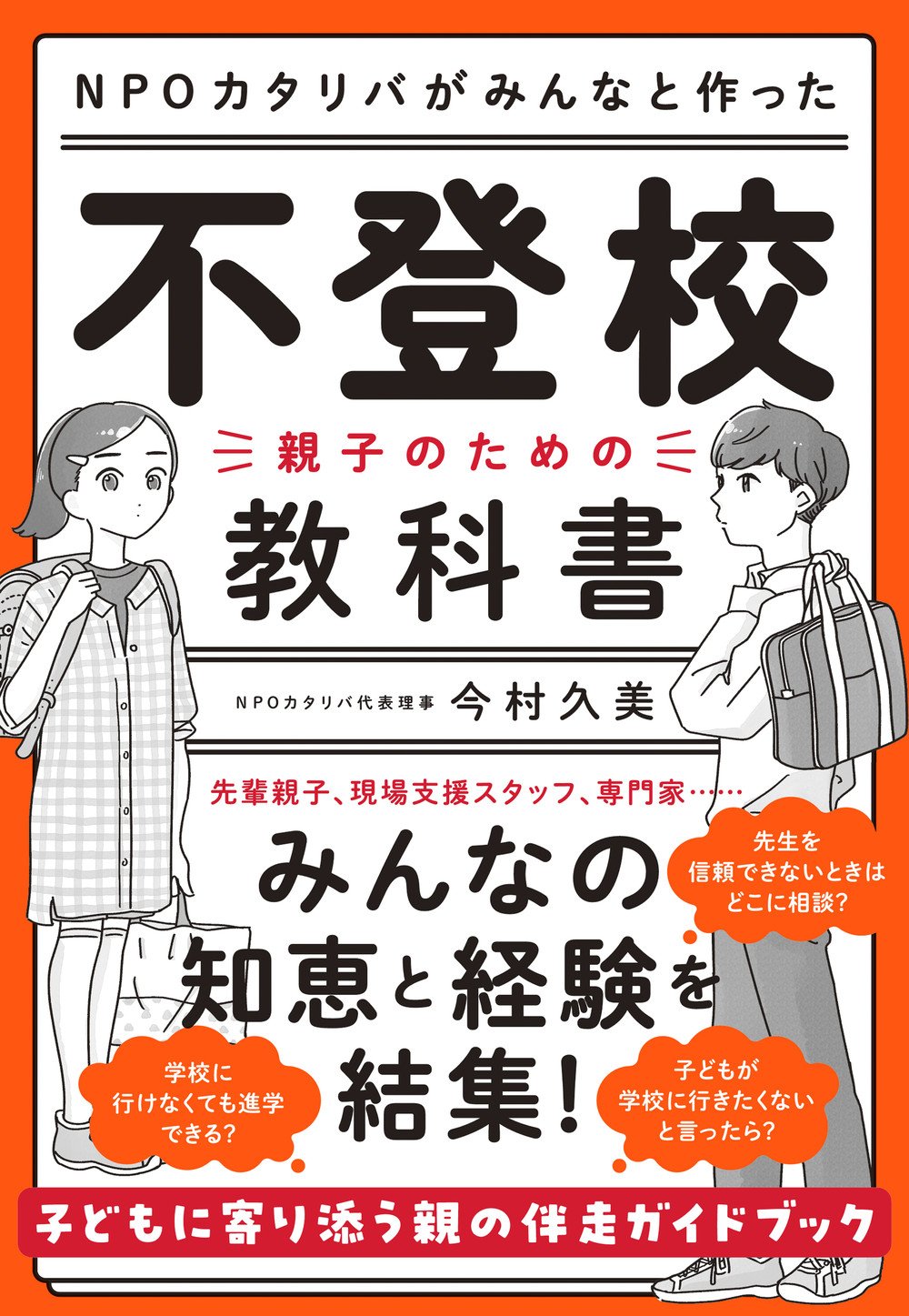

2023年度に発表された小中学校における不登校者数は過去最多の29万9048人、小中高校などで判明したいじめ件数も過去最多の68万1948件になっています。不登校は個人の問題ではなく社会問題です。本連載では、20年以上にわたり、学校の外から教育支援を続け、コロナ禍以降はメタバースを活用した不登校支援も注目される認定NPO法人「カタリバ」の代表理事、今村久美氏の初著書「NPOカタリバがみんなと作った 不登校ー親子のための教科書」から、不登校を理解し、子どもたちに伴走するためのヒントを、ピックアップしてご紹介していきます。「不登校」という事象について考えるときに、本人へのケアという個人に着目した視点と、教育環境との相性や教育制度など、個人を苦しめている社会の側に視点をおいた考え方など、幾つかの視点があります。ここでは個人に着目した考え方の一つを本書から紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

もともと通っていた学校との連携も取りやすい「教育支援センター」

本書では、子どもの不登校の相談に乗ってくれる公的機関をいくつも紹介していますが、本記事では実際の不登校児の学びを支えてくれたり、居場所となってくれる支援機関を中心にご紹介しましょう。

まず、不登校の子の支援機関として、自治体の教育委員会が設置しているのが「教育支援センター(旧・適応指導教室)」です。

不登校の子の学びを支える場所といえば、民間のフリースクールを思い浮かべる方も多いですが、教育支援センターは公的機関なので、費用も基本的にはかかりませんし、もともと通っていた学校との連携もとりやすいと思います。

ただし、まだ設置されていない自治体もあります。まずはお住まいの地域にあるか調べ、ない場合、隣の地域にないか調べてみましょう。お隣で受け入れてくれたというケースもあるそうです。

「教育支援センター」でやってくれること

教育支援センターでは、教員免許をもっているスタッフや、臨床心理士、社会福祉士などが力を合わせて、子どもたちに伴走しています。

1日の流れは大まかに決まっていることがほとんどですが、授業は個別指導で、一人ひとりが自分に合ったペースで学びます。

勉強だけでなく、体を動かしたり、アートや自然体験を楽しんだり……と、プログラムが多彩なのも特徴のひとつ。

教育支援センターが、何をどこまでやってくれるのかは、正直、施設による差が大きいのですが、子ども本人に対してだけでなく、保護者に対するカウンセリングを行ったり、保護者同士の集まりを開催したりしている施設もあります。

教育支援センターに毎日通うことになっても、籍はもともと通っていた学校に置かれたままです。最終的には校長先生の判断になりますが、教育支援センターに通っていれば、在籍している学校で“出席扱い”になることがほとんどなので、後々の進学などを考えている場合は、安心ですね。

残念なのは、こうした教育支援センターが全国の自治体の約63%にしか設置されていないことですが(2019年文科省調査)、2017年に施行された「教育機会確保法」によって、学校以外の学びの場を充実させようという流れが広がりつつあるので、今後増えることが期待できそうです。

さらに、全国で設置が進んでいる「夜間中学」を、現役中学生までの不登校の子どもも学べるようにしようという動きがあります。

夜間中学といえば、若い頃に教育を受ける機会のなかった高齢者や、日本語が不自由な外国人が通っているイメージですが、中学校を卒業したが、もう一度中学校で学び直したいという不登校経験がある10代の若者も増えています。多様な人がいる環境だからこそ、居場所を見つけられる子もいるでしょう。新たな学びの場になることを期待したいですね。

*本記事は、「NPOカタリバがみんなと作った 不登校ー親子のための教科書」から抜粋・編集したものです。