もともと亀井氏は東北大学で材料科学の研究に打ち込んでいた。自然からヒントを得て新たな機能性材料を生み出す手法(生物模倣:バイオミミクリー)も、研究者時代に身に付けたものだ。

そんな亀井氏は東日本大震災をきっかけに自然と科学、テクノロジーの共存を深く考えるようになり「デザイナー」という職業に興味を持つように。東北大学の大学院を卒業後、2015年にはデザインを本格的に学ぶべく、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートへ留学した。

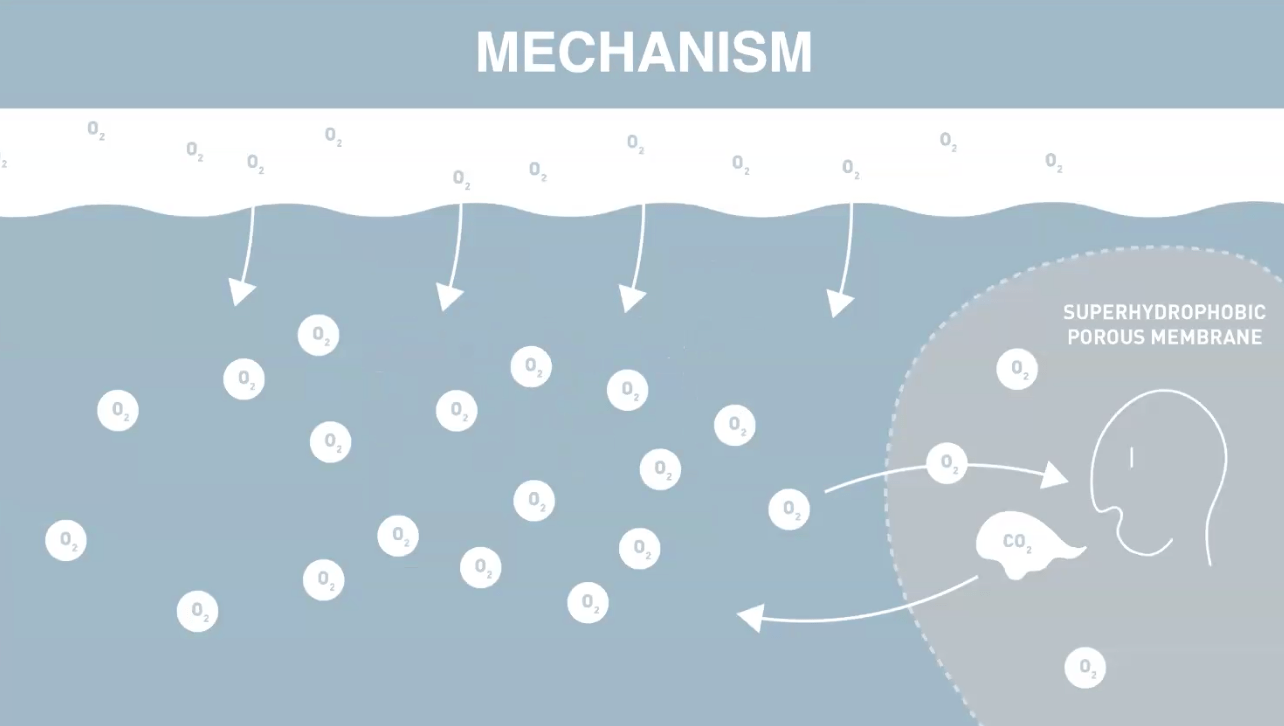

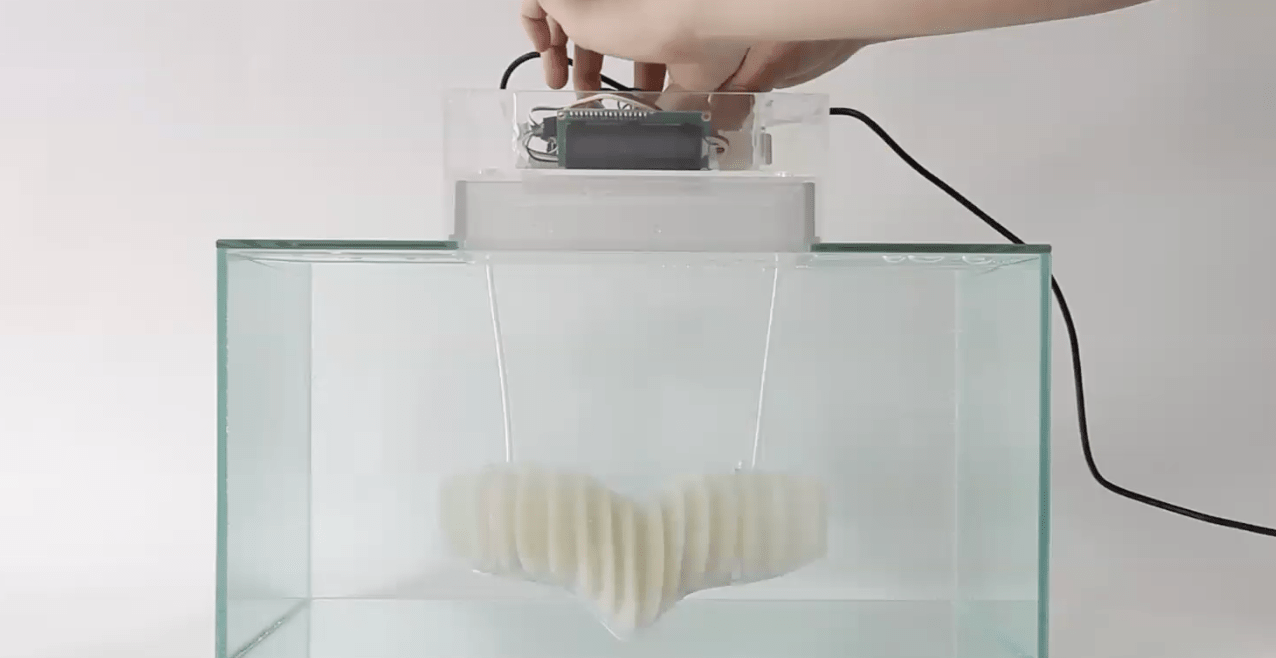

上述した人工エラの技術は、世界的に平均気温が上がり、海面が上昇する中で「未来の人々は、水没した社会で生きなければいけなくなるかもしれない」というシナリオを考え、開発したもの。そのアイデアが起業にもつながった。

もっとも、人工エラは人命に直接関わることもあり、製品化するとなると開発やテストに膨大な時間がかかる。スタートアップとして、まずはもう少し短い期間で商品化ができるものはないか。方向性を模索する中で出てきたのが「テキスタイル」というアプローチだ。

「テキスタイルであれば機能性と実際に求められる見た目を実現し、不具合をクリアできれば商品化ができる。その中でもアウトドアプロダクト向けの特殊な市場は、自分たちの作ってきた素材テクノロジーがピンポイントではまるということがわかったんです。実際に深く調べていくと、有機フッ素化合物の規制やリサイクルの観点からもチャンスがあると感じました」

「ヨーロッパでは近い将来、法規制の強化によって、リサイクルやリユースのしやすさを考慮したプロダクトであることが求められるようになる見込みです。そうなると、単に有害物質を含まないだけでなく、100%リサイクルできることも大きな利点になってきます」(亀井氏)

方向性を検討する上では、企業側からのニーズも後押しになった。初期の研究段階にも関わらず、亀井氏たちの技術を見つけたアパレルブランドが自らコンタクトを取ってきた。ヨーロッパでアウトドアアパレル会の展示会に出展した際には、熱心に話を聞いてくれる企業も出てきた。

「やっぱり、目指してる方向は間違っていない」──決して最初からアウトドアアパレル領域を狙っていたわけではないが、次第に亀井氏は手応えをつかんでいった。

「日本にいたとき、素材開発の要として『水や油などの液体をはじく機能を素材に持たせる』ということをずっと研究していました。つまり自分がピンポイントで得意な領域なんです。実際に研究者の立場からインダストリーの方にきてみて、双方の知見にギャップが大きいことを感じました。(自分のバックグラウンドを活用することで)機能性やテキスタイルの常識をもっともっと更新できる気がしたのも、大きかったです」(亀井氏)